明清以降漓江上游地区的人类活动与环境变迁研究

刘祥学

【摘要】漓江沙洲的形成,是自然环境和人类活动交互影响的结果。明清以降,外来人口不断进入漓江上游地区从事农业垦殖活动。垦殖活动在改造了上游山区自然环境的同时,其产生的泥沙在雨水作用下进入漓江,促进了桂林段漓江沙洲的发育,并改变了桂林段漓江河床的面貌。岸上居民也开始由岸上洲,这是漓江流域人地关系的重要变化。

【关键词】明清;漓江流域;人类活动;垦殖;沙洲

发源于南岭山系的漓江属典型的喀斯特地貌河,砂卵石河床上,滩、潭相间,受人类活动影响巨大。当前学术界对于漓江流域的研究主要集中在灾害、地质、社会、旅游发展等方面,对于人类活动对漓江产生的环境影响则少有涉及。明清两代是外来移民进人广西的重要时期,不少移民深入漓江上游地区从事农业星殖活动,对漓江流域水环境的变化有密切影响。在此,笔者拟以今桂林市内漓江段作为观察研究点,探讨明清以来漓江河曲发育、沙洲沉积等问题。不当之处,敬请专家指正。

一、明清时期漓江上游山地的移民

地处桂东北的漓江上游山地为中原进入岭南要冲之地,是移民进人广西较早的区域。漓江上游的山地,即漓江的水源地主要有二:一为今兴安—灵川一线以西的越城岭、猫儿山等东北—西南走向的山岭,自北而南分别发育有六洞河、田江河、小溶江、甘棠江、桃花江等支流;二为今兴安—灵川一线以东的海洋山(旧称海阳山)等山岭。海洋山为湘江发源地,受传统地理认识局限的影响,长期以来一直有“湘漓同源”的说法。如嘉靖《广西通志》载“海阳山在(兴安)县南九十里灵川界上,湘、漓二水所自出也”。事实上,湘江只是通过灵渠分流漓江而已。海洋山区南部发育有潮田河、熊村河、西河等,皆系漓江上游支流。明清时,其范围属全州、兴安、灵川、义宁诸县辖地,大抵包括今全州—资源一线南部、兴安、灵川以及临桂北部区域。

明时,越城岭山地已有相当的瑶人、苗人分布,史载:“路江在县西北七里,发源自徭峒,东流至县北,分为南北二陂,绕城至北门外合漓江”;又载兴安“土颇腴,民徭驯扰。惟西距武冈,山多人少,此徭彼苗相勾引为疆圉患……唐家、六峒二巡司,白竹山塘二堡弓兵、狼兵共二百二十名”。为防备这一地区的瑶人、苗人,自明中叶起即从桂西一带征调当地的壮族“狼兵”驻屯于此。这部分“狼兵”即为较早由桂西东迁至此的一批壮人。至明万历年间,这里已形成一些壮人村落(图1)。

资料来源:〔明〕杨芳:《殿粤要纂》卷一《兴安县图》,《北京图书馆古籍珍本丛刊》史部第41册,书目文献出版社1997年版,第736页。

义宁县西透江堡一带西岭塘、勒安鉴诸村,“村民往尝招僮分田,错处以为卫,既而僮种日繁,犷悍不制”。自此往南为灵川县所属的六都、七都之地,俱系越城岭余脉山地,当地主要居民为瑶人、壮人。“灵川地高旷平衍,不忌旱涝。界内徭、僮惟六都、七都最多,近俱向化,间如杨梅、丈古、下车等徭人,自昔号称顽悖。”

由此不难看出,明代漓江发源的越城岭山区明代时分布的主要居民还是以瑶、壮、苗等少数民族为主。从其时设置的巡司、堡等基层军事机构分析,西侧越城岭山前平原地区也已有不少汉族居民迁入。据新编《兴安县志》调查,明代迁入的汉族主要有:李姓,明代来自湖南,主要分布在大洞、宝峰、白竹、灵源等地;张姓,明时来自湖南、江西、江苏,主要分布在五甲、长洲、龙源等地;刘姓,明时迁自湖南、江西,主要分布于田心、城东、福岭、长洲等地。除此之外,明代迁入的还有胡姓、黄姓、彭姓、阳姓、肖姓、曾姓等汉族,主要来自湖南、江西、湖北等地。

清代,这一地区的移民活动显著增加。道光《兴安县志》载:“刘兆龙,湖广籍江西人。顺治初,知兴安县……兆龙手披污莱,躬耕自给,招集流民,开垦田地。”“王化明,江南苏州人,由举人顺治中知兴安县。先是邑为战场,城垛毁坏,虎豹伏城中。前任刘以方事招集,未遽劳民。化明至,乃修筑城垣,民赖以安。”“彭上腾……先是邑中土著流移杂处,人多健讼。”经过清初的招徕,外来移民不断增加。至清中叶时,兴安“地处通衢,差使络绎,实为冲繁,且多流寓之人,健讼呈刁,又为难治”。至于兴安县西北、西南山区,当地居民主要以苗、瑶民族为主。方志记载:“蓬洞、大坪水五里,苗人住居;东南属兴安,至大湾五里,徭人住居;交界牛路隘口,以泍水、社水徭人守御。”又载:“融江六峒,在县西南四十里,其地多徭。”

随着人口的增加,兴安西南山地的瑶族聚居区还建起了义学。“徭地义学在融江、泍水、车田、高田四处,乾隆四年建,召僮徭子弟读书。”瑏瑠原先通过移民设立用于防御瑶人的关隘,至此时多已荒废。故史载:“融江六岗,在县西南四十里,其地多徭……案旧志隘口有楠木、开山、白面、大峰、西峰、画眉、牛路、蜘蛛、白旗等三十四隘,以徭僮耕其田,令自为防守,迨日久,田或荒废,隘无守驻之人矣。”瑏瑡值得注意的是,汉族移民也不断进入越城岭山区,从而形成“民夷杂处”的局面。正如清雍正《广西通志》所言:“附郭之临桂,西北之灵川、兴安、义宁,大抵皆民夷杂处”瑏瑢;“兴安县徭居五排七地六峒及融江、穿江、黄柏江,与民杂处”瑏瑣;“灵川县六都多徭,七都多僮……所在耕山择土宜而迁徙,人莫敢阻”瑏瑤。灵川的壮族部分来自广西南丹,为军事性质的移民。对此,史志有载:“僮族,明末由庆远南丹土州奉调到灵,剿平红苗,给与田山,使分居六、七两都,把守各隘,其人多韦姓……充当堡兵,耕而守焉。”灵川西北部的东江,明时分布有少量的苗族,至清中叶时,已迁往龙胜。史载:“苗族前散居东江,清乾隆间屡滋事,驱逐至龙胜地方,后无溷迹者矣。”至于义宁西北一带“界连龙胜、怀远、融县等处,深山密林,徭民杂错”。而地处桂林西北山区的龙胜,原为少数民族聚居区,分布有苗、侗、瑶、壮等族,清中叶开始,外省汉族移民开始进入,史载“俱在乾、嘉后,湘粤及邻邑居多”。

湘桂走廊东部的海洋山区,明代即分布有部分瑶族居民,这在明人杨芳《殿粤要纂》卷一《兴安县图》《灵川县图》中均作了标示。但明代以来,这一地区也是汉族迁入较多的区域。至清代中叶时,海洋山地区汉族人口大增,这在史料中多有反映。如兴安“八亩渡……前朝人烟稀少……国朝生齿日盛”,“唐家司渡在县北十五里,商民往来,络绎不绝”。南部灵川所属的海洋山区,汉族移民居多,根据当地县志、族谱等资料记载,不少为明清时期迁入。民国《灵川县志》载:“灵邑土著,大抵瑶苗,所称汉族,均客籍也,江西最多,山东次之,近则湘人占籍亦众。其始多由仕商来,故恒占优胜焉。各区族姓,一区全姓最大且繁,李姓、廖姓富庶居次。”海洋山西南一带低山丘陵地区聚集了相当数量的汉族移民,如大圩镇附近的毛村黄姓,其《黄氏族谱》这样记载:“福建邵武峭山公后裔,峭山公有三妻二十子,其后裔黄冬进为毛村始迁祖”,一些学者根据现存墓碑的文字记录,认为其始祖约在明正德间由广东三水迁入。旁边东岸村刘姓汉族,根据现存《鼎建汉高祖庙碑记》载,其先祖于洪武五年(1372年)时,由神背村迁居此地。至于当地诸村的李姓汉族,为元末明初自湖南迁入。熊村熊姓汉族,为元末明初自福建迁入。

由于移民活动的显著增加,自元明以来漓江上游地区的人口也呈增长之势。灵川西北一带,“在明成化、宏(弘)治间,村落稠密,鸡犬相闻……正德间始招僮,则民僮相杂矣”。康熙年间,漓江上游各县人口情况,如表1所示。

资料来源:据周宏伟《清代两广农业地理》(湖南教育出版社1998年版,第61页)有关研究整理。

自此之后,各县人口增长较快,尤其是全州、兴安、灵川所在的湘桂走廊平原地区。其中,全州县人口“较明之中叶盛极之期且过半焉”,据一些学者的研究,明洪武年间,全州县有23111户,计140122口。兴安县至道光十三年(1833年),各类民丁与屯丁共计为226049口。灵川县,至清中叶“丁口已达十余万……滋生率可谓猛矣”。甚至较为偏远的山区义宁县地,至嘉庆二十五年(1820年)时达7998户,男丁、妇女共计37076户。当然,这只是登记在册的人口数,未在册的少数民族人口并不包括在内。

二、漓江上游山地居民的农业垦殖

明清时期移居于此地的人口主要以农民为主,因而他们的垦殖活动中最为重要的就是开垦田地。道光《兴安县志》载:“民务农业,暑雨祁寒,不辞力作。”至于居于高山地区的少数民族,虽然生产方式、生产技术较为落后,但也以农业垦殖为主,“徭僮如六峒、融江、川江、富江诸处,风俗与四乡无异,上乡七地,田种晚稻,不用牛犁,用锄以挖”。义宁县,当地民居“多务耕种,不喜工商……妇人力作,倍于男子”,保留有较多的少数民族风习。灵川县“山岭周环,中路稍平,田腴水足,宜种五谷。民力耕外,经营小贩、渔业,风俗驯良”。

在当地农业人口的持续努力下,漓江上游地区开垦的农田面积有所增长。至清代中叶时,漓江上游山地的耕田情况,如表2所示。

从表2数据不难看出,至清代嘉庆年间,灵川、义宁两县的税田面积增长幅度不大,应该与多山地形、生产力水平不高、可供开垦田地数量有限有关。事实上,到民国时,随着人口的进一步增加,一些地区的耕田面积也没有明显增加,甚至还有所减少。如灵川县在民国年间各区耕田总额为267885亩,而全县人口达138510口,人均占有田亩不过1.93亩而已,人地关系的紧张状态可见一斑。故时人称:“自乾隆三十七年以迄清亡一百三十九年间……滋生率可谓猛矣。以旧日田亩额二十八万,平均之人得耕二亩有奇,尚不敷一人终岁之食。”据一些学者研究,自清乾隆以降广西人均占有耕地呈不断下降之势(表3),漓江上游地区情况亦是如此。

农业的垦殖发展还可以从当地水利的发展当中得到相当程度的反映。明清以来,这一区域居民为确保农田灌溉,兴修了众多水利工程。兴安县城所在的湘江两岸平原,除了灵渠之外还有回龙堤,“雍正庚戌,创筑石堤,万亩田畴利赖”;东南的海洋山区,明代即修有昌陂,“在县东南六十里,源出海阳山坡山岭……明永乐年间,里人户部郎中赵清举奏筑,溉远近田百余顷”。县城西北部山区,早在明代前即修有潞江陂,“流自徭峒,中流分南北二陂,灌田万亩”。其他大大小小的渠堰,据清代《兴安县志》记载还有数十处之多。灵川县内的漓江流域“地高于水,利用车渠以资灌溉,此外山高水陡,率用陂堰截水为宜”。在灵川县西北部山区,清代以来当地居民沿龙岩江筑坝截水,建有南宅坝、渡潭坝、大山坝、蒋家坝、雷公堰等十余处水利设施。其余几条溪河如锦江水、神江水均修筑了简易的堤堰,以灌溉农田。“按旧志,一都水利一十四所,鹿黄陂、大山甘陂、黄田甲陂、大拓芦陂、吹陂、橙塘、马源、化陂、寺门。只寺门一堰与现时采访名同,而堰坝有四十处,盖人口增则水利渐兴,不假他人代为谋也。”在东部山区,当地居民至清时已普遍使用筒车,“汲水于河,以资灌溉”,当地农民修筑有洪武坝、八字坝、齐公坝、石龙坝等众多的小型水利设施。水利的兴修,是这一区域农田不断得到开垦的直接反映,此外,为加强田间除害管理,当地农民还利用当地丰富的石灰岩资源,开山取石烧灰撒于田中,“古东岩,县西十五里,民间采石烧灰壅田,农民赖之”。

除了开辟农田外,为维持生计,漓江上游山地居民还开垦山地,种植杂粮,兼从事一些必要的养殖活动。在很多缓坡地带,则种植经济林木。种植的杂粮主要有红薯、玉米、花生等。种植的经济林木中,既有松、杉、竹、茶、桐等,也有银杏、板栗、桃、李、梨等果木。

漓江上游山区种植的粮食作物,除传统的水稻外,从明代中叶起就开始引种荞麦、大麦、小麦之类的作物。至清嘉庆时,麦类作物的种植已在漓江上游的临桂等地成为普遍现象,“粤土惟桂林面各府重之”。从美洲引种的作物中,玉米与南瓜在漓江上游山区种植较多,发展较快。玉米在清雍正年间时即已传入,“玉米白如雪,圆如珠,品之最贵者”,至道光年间,全州、兴安、义宁等地均有种植。番薯在漓江上游山地的引进种植稍晚,道光时修《义宁县志》卷三一《物产》目已经见“薯蓣”记载;至清末时,“东北部之兴安、全县,东南部之桂平、郁林尤多”,最终在漓江上游山地普遍种植。至于居住在山区的少数民族居民则是以杂粮为主食:灵川壮族,“明末由庆远、南丹土州奉调到灵”,“架木茸茅而栖,种粟、芋、豆、薯,或养蜜、刳瓢以为生”;瑶族则“种桐、茶、毛竹、薯、粱、粟、黍、旱稻、百合、冬菰、芋魁、大粽叶、棕榈,制纸为生,向猎兽、刳瓢为业”。

经济林木中,以松树与杉树的种植最为普遍。其中全州、义宁等地,是重要产地。史志载:“松,全州者较古,宋杨文广所植。……杉,义宁出者佳。”茶树与油桐的种植是这一时期漓江上游山区较为普遍也较为重要的经济林木,在当地居民的经济生活中,占有较大的比重。“茶,各州县出,而临桂之刘仙岩、兴安之六峒,全州之清湘特佳。”瑏瑠桐树,主要取其果实榨取桐油作为油漆的原料,清代中叶以后,兴安、灵川、义宁等县均将其作为重要的物产。道光年间义宁县就有“松、柏、桐”瑏瑡等林木记载。至民国年间,茶与桐在经济生活中的重要性更趋明显。灵川县二区一带,以“稻菽为大宗,红茶次之”瑏瑢,又言灵川县一区“以稻谷、松胶、竹木、猪牛为大宗,近则桐茶之利日益增拓,蔗糖惟三四段有出,鱼利亦厚”瑏瑣。义宁县,“颇饶煤、银等矿。近者富山学校之桐茶,金灵川山麓之茶树,以及长岭、十字墟、黄岭、黄茅岭等处之茶子,成效皆已可观”瑏瑤。白果,即银杏,是漓江上游海洋山区重要的经济林木,种植较为普遍。清雍正年间所修《灵川县志》卷三《物产志》中已明确将“白果”列为重要物产。据一些学者实地调查,广西桂林有百年生以上的古银杏73000余株,主要分布在灵川、兴安、全州3个县12个乡镇。至民国年间,这一区域白果产量大增,主要销往桂林附近的大圩等地。以上足见经济林木在漓江上游地区经济结构中的重要地位。

三、漓江上游山地环境的变迁

漓江流经的区域主要为喀斯特地貌区,上游多陡坡山地,溪流落差较大,水土易流失。明清以降,山地移民的增加及持续开展的农业垦殖活动对山地环境造成了显著的影响。主要表现在以下几个方面。

1.人工经济林不断增加,天然林逐渐退减

这个变化最先从湘桂走廊谷地开始,渐次向两侧山区发展。湘桂走廊北端全州一带的植被早在明代时就因开垦、烧炭等人类活动的影响退化严重。山地天然林遭无节制砍伐,导致水源短缺,使得地方官府不得不予以禁止。当地史志载:“水所发源,必借林樾蔽翳,乃免熯烁。近年万昇乡民规利目前,鬻商贩置炭窑,伐木无时,林疏而山就童,窑密而土益燥,经旬不雨,流脉微细,田畴失溉。”全州县龙水乡龙水村旧祠堂内,还保留有一块明万历二十九年(1601年)桂林府理刑厅的“禁示榜谕”石碑,碑文称:“为禁护水源林以资灌溉,以裕征纳事。淋田一源,出自天仙而来,分派下灌,何啻千百余亩。然山阴则源润,虽有旷旱不竭,故培养山林滋润源头亦至理也。曾经吴成举赴州告,给示禁伐。第彼意在利市,假公济私,以一人禁,以一人伐,而数十年巨木欲卖尽矣,此本厅之所亲而目睹者。今七排复呈禁伐,故不得以成举概疑众排,间而有之。所有水源林木,务在培养茂盛,则源不期裕而自裕矣。系国课民命,敢有违禁,擅取一木一竹者,许七排指名呈究,定行严治不贷,特禁示。”兴安、灵川一带地处湘桂走廊中段、南段,为中原进入岭南的交通孔道。南宋时,这一地区还保留着较为茂密的原生植被。范成大入桂时作日记:“平野豁开,两傍各数里,石峰森峭……夹道高枫古柳。”但至明中叶时,兴安县两侧的山前谷地皆已开垦成田,道傍两侧已开始为松木代替。全州南部、兴安北部一带谷地,“咸水之南,大山横亘,曰里山隈;咸水之北,崇岭重叠,曰三清界。此咸水南北之界也。咸水溪自三清界发源……渡桥西南行,长松合道,夹径蔽天”,“入兴安界,古松时断时续,不若全州之连云接嶂矣”。这是徐霞客游历自全州进入兴安辖境时所见的山岳植被景象。与之相对的,则是开辟的田亩,“一望平畴,直南抵里山隈”。甚至在一些山区谷地,由于人口不断增多,也得到较为充分的开垦。徐霞客经由兴安县东部的附近山区时记载:“其阳即为镕村,墟上聚落甚盛,不特山谷所无,亦南中所少见者”,“河塘西筑塘为道,南为平畴,秧绿云铺”,已是一派兴盛的农耕景象。

不过,其时湘桂走廊两侧的山区地带不少山岭还保持着较好的植被。如桂林市东边的尧山,在元代时植被还保存较好,水资源丰富,是山脚平原田地灌溉的主要水源,史称“泉源混混,灌溉尤博”。明末徐霞客考察湘江发源的海洋山时,“三里,登山脊,至九龙庙,南、北、东皆崇山逼夹;南陆即溯溪之北麓,溪声甚厉”。

入清以后,湘桂走廊两侧山区的植被逐渐有了更大的变化。清雍正年间,鄂尔泰称兴安“山突而童,水峻而旋”。至于北部的全州、灌阳一带,至乾隆年间时山林毁坏更甚,主要原因就是当地居民的农耕生产活动。嘉庆修《全州志》卷一《舆地·物产》载:“全人非稻不饱,故以种稻为恒业,其诸谷俗名杂粮,皆客民杂植于山谷高原、水泉阻绝之处。”除水稻种植外,经济作物种植对环境的影响也很大。谢庭瑜在《论全州水利上临川公》就对当地居民种植烟草导致的植被毁坏进行了客观的评述,称:“郡之资灌溉者,多沟涧细流,其源发于山溪,往者山深树密,风雨暴斗,雷奔云泄,旱干无虞,惟苦泛溢。比岁以来,流日狭浅,弥旬不雨,土田坼裂,农夫愁叹,水讼纷纭。……涧水之源,虽由山而发,实藉树而藏,木竹交互,柯叶蓊蔚连阴数里,日光不到,泉涌湍飞。……迩来愚民规利目前,伐木为炭,山无乔材,此一端也。其害大者,五方杂氓,散处山谷,居无恒产,惟伐山种烟草为利,纵其斧斤,继以焚烧,延数十里,老干新枝,嘉植丛卉,悉化灰烬,而山始童矣。庇荫既失,虽有深溪,夏日炎威,涸可立待,源枯流竭,理固宜然。……烟草虽多,饥不可啖,而其害一至于此,此阖郡士民痛心疾首,莫能禁抑者也。”灌阳县亦是如此,由于当地居民农耕活动规模扩大,康熙年间时灌阳境内河谷之间植被尽被田亩、杂粮所代替。康熙《灌阳县志》卷八《兵防志·道路》称:“今耕作既久,林翳渐尽,山原旷土,遍布垦种。民餍山泽之利,结庐保守,远近相望,无复昔日枭境之虑。”至清道光年间,由于烧炭等活动的影响,灌阳县境内植被再遭破坏,对此当地史志有载:“山川不独疆界所由分,亦即田禾所由茂,何也?以土浅水薄,十日不雨,田即干坼。惟赖深山树木浓荫,水源不竭,沟浍常有山箐长流之水到田,是以田禾葱茂,秋成有获。乃见小利者往往斩伐树木,烧炭挖瓢,剥取香皮,种种戕贼,真可痛恨。”甚至在更为边远的山区西延(今资源县境)一带,随着人口的增多,林地成田的现象在道光时也已成为常态。据道光《西延轶志》卷十《杂记》记载:“近时人烟稠密,到处开垦成田,即深山穷谷,无人迹不到之处矣”,山地开垦导致的直接后果是“延地山本多树,近时砍伐渐遍”。

灵川县辖境内植被的变化也较为明显。至民国年间在一些山区,经济类林木已明显取代天然植被。如据民国《灵川县志》载:“小符竹山……小溶江流经其下,多杉竹、杂树”,“大源山……邑东二十里,中多油桐、油茶”。“城乡各处桐、茶、杉、松,葱蔚成林,居民亦知所竞矣”,六区“东江、西江以内均有经济森林,各段森林触目皆是”。当地民族聚居的山区,“原以高而山多,水以急而滩恶,交通殊形不便,兼之林木稀疏,水源易竭,土质硗瘠,生产难丰”。当然,在一些边远的山区,也还保持着较为原始的森林植被状态。如义宁县九十九峗山,在“县北六十里,高大深邃,树木丛密,不通大道”。灵川县七都西北隅蕉岭隘,“毗近义宁县,山深林密,道路险曲”;东三十五里的东山,“公有林深广不测,道径险曲,杨堰水出焉”。

2.人虎关系日渐紧张

人类在漓江上游山地区域的垦殖活动,除了改变植被分布,对动物活动的影响也是显而易见的,对处于食物链顶端的虎豹而言更是如此。历史上,漓江上游山地曾分布有华南虎,而它们在此绝迹与人类活动密切相关。一定生产力水平下,随着漓江上游山区人口增加,人地关系趋紧,人类活动只得向山林深处扩展。农业垦殖导致植被破坏,也挤压了华南虎的生存空间,于是虎豹入城、进村伤害人畜。史志上对“虎患”“虎灾”也多有记载。所以,“虎患”“虎灾”等虎豹入侵现象导致的人虎关系紧张本质上仍是人地关系发生变化的结果,而老虎频繁入城又频繁被驱逐捕杀,成为其数量减少的原因之一。从漓江上游地区的史志记载看,明中叶后至清中叶是“虎患”“虎灾”发生频率较高的时期。其中,灵川县“嘉靖十八年戊戌,虎入市熟睡,明行市中,逐之”瑏瑡;嘉靖“二十年庚子,虎捕人食,三年不休,积至数百人”瑏瑢;嘉靖三十至四十年间“辛酉,虎入城搏豚犬……虎负子出不复来”瑏瑣;隆庆二年(1568年)春正月“虎入城,截守卒……由械获虎,杀之”瑏瑤;万历七年(1579年)秋七月“虎入城搏牛豕,次年亦如之”瑏瑥;万历三十二年(1604年)夏五年“虎入城,众逐至东街巷桥下杀死,被伤者三人”瑏瑦。中间在万历四年(1576年),还发生了野豹入村伤人事件,称“豹伏莫家村,伤其民,逐之”瑏瑧。桂林,“隆庆五年六月,桂林龙隐山白昼获虎”瑏瑨;灌阳,康熙四十四年(1705年)二月,“虎入城食马”瑏瑩;全州,乾隆十三年(1748年),“虎大为患,夜破壁入室,啮人”;义宁县,乾隆五年(1740年)二月,“野兽入城”。

从记载看,靠近省城桂林的灵川在明代中叶时虎患较为频繁,而全州、灌阳、义宁等地的“兽灾”则主要在清代发生,这应该与人类对山区的开发进程及程度是密切相关的。

四、漓江沙洲的形成与发展

漓江上游山地坡度普遍较大,人类的垦殖活动对漓江河曲、沙洲发育亦有重要影响。考察漓江河床面貌演化,可以从下面两方面入手。

1.灵渠的淤塞疏浚情况

受海洋山人类活动的影响,历史上灵渠多有泥沙淤废的情况。为保障南北交通,历代广西地方官府都较为重视对灵渠的维护与疏浚。据一些学者统计,历史上共有37次修缮灵渠的行动,其中汉代2次、唐代2次、宋代7次、元代3次、明代6次、清代15次、民国2次。有关具体疏浚灵渠的情况,兹据兴安地方史志列表4如下。

从表4不难看出,明清之后灵渠因上游水土流失泥沙增大导致淤浅,不利通航灌溉的频次明显增多,故需要不断维护与疏浚。究其原因,就是上游的植被破坏。兴安灵渠附近曾留有一则民国十六年(1927年)广西省覃威厅长颁布的《严禁木排入陡河布告碑》称:“为严禁木排入陡河,以利交通,而便行旅事,据兴安县长马维骐呈称,‘案查木筏入陡,久干例禁……船木并行,不但梗阻河路,易肇衅端,且堰坝林立,设有触损,漂及田舍’……嗣后凡贩运木植,永远禁止扎筏逆运入陡。”从相关文献收录的碑文显示,自清中叶以来,灵渠分水的湘江上游就一直存在木材被砍伐贩运的现象。作为漓江重要水源地的海洋山,其植被变化导致溪河含沙量增加,加剧了对漓江河床的改造力度。

2.漓江沙洲的形成与发展

历代桂林城池皆东依漓江而建,漓江古代津渡的位置也较为固定,叠彩山下的木龙渡在上千年间一直是漓江西岸通往东岸的重要渡口。所谓“岸旁数山,或扼其衡,或遮其去”,漓江堤岸自唐代以来,未有大的变化。漓江自灵川县秦家村向南穿越桂林市区,市内的漓江西岸自北而南临江依次耸立着虞山、鹦鹉山、铁封山、叠彩山、伏波山、象鼻山、雉山、南溪山、净瓶山诸山,漓江东岸则是屏风山、七星山、望城岗、穿山等石山。两岸诸山对河道起到了较强的约束作用,漓江在东西两排石山之间穿行,河床的变化主要是受漓江来沙影响导致的沙洲发育。

从现有历史记载看,桂林漓江段最早形成的沙洲当属訾洲,历史上曾称为訾家洲。至唐代时其已然发育成陆,成为人们游憩休闲的重要场所。唐人莫休符《桂林风土记》载:“訾家洲,在子城东南百余步长河中,先是訾家所居,因以名焉。”明清以降,受漓江上游地区人类活动的影响,漓江来沙增多,漓江河道又相继出现了一些大小不一的沙洲。主要有:

(1)蚂蟥洲。位于虞山旁的漓江边上的蚂蟥洲曾是江湾深潭,号为皇泽湾,又称皇潭、黄潭,

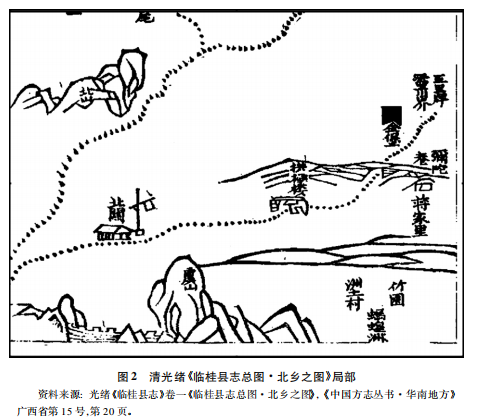

唐代时即已存在。史载:“舜祠,在虞山之下,有澄潭,号皇潭,古老相承言,舜南巡,曾游此潭。”此处曾是一片较为宽阔的江面,至明代尚存,史称“黄潭萦于虞山之后,亦曰皇泽湾,皆以舜得名”,又载虞山“山石奇峻,下临漓江。旁有渡曰‘皇泽湾’”。但到明代中后期漓江河沙已在此附近沉积、发育,江面上出现了一个沙洲,明时称黄陵洲,后称磨面洲。对此,史载“北户清江横前,水石相激,爽气披襟,为皇泽湾。以小筏沿江南转,为黄陵洲。洲上竹树蔼郁可风,并岸为南薰亭”。清中叶之后,黄陵洲改称蚂蝗洲。清光绪《临桂县志》称:“磨面洲(新采),在皇泽湾,前朝藩邸于此置水碓,遗址尚存。今居者数十家,以艺蔬为业,境界极幽。按此当即黄陵洲。”其时编修的方志,在附图中标有“蚂蝗洲”字样(图2)。从史料记载看,明代洲上尚无民家居住,清代中叶后,已有居民数十家上洲生活,人类由岸上洲,这是漓江流域人地关系的一大变化。

(2)伏龙洲。在伏波山还珠洞以北的漓江西岸附近,明代中叶开始出现一个小沙洲,时人称为岛。明人宗玺在伏波山曾作诗:“千峰外矗王维画,一岛中圈太极图。”清代时,人们命名其为“琴洲”。至民国时,又称之为“鹭鸶洲”。1949年后,由于其位于伏波山与叠彩山木龙洞之间,人们遂改其名为伏龙洲。

(3)安新洲。原称安家洲,光绪《临桂县志》载:“安家洲(旧志),在城东南。”其成洲年代当在明中叶以后。明嘉靖年间,雉山下尚有江湾深潭存在,“雉山潭在雉山之下”。崇祯十年(1637年)徐霞客来到桂林考察曾登临雉山,称:“从山之西麓转其北,则漓水自北,西江自西,俱直捣山下,山怒崖鹏骞,上腾下裂,以厄其冲。”其时雉山尚处在漓江与西江(今桃花江)的汇合处。之后,漓江来沙逐渐在雉山东边的河湾上沉积,从而形成了一个新的沙洲,后称“安家洲”。沙洲面积慢慢扩大,1949年后,安家洲因形似萝卜而被称为“萝卜洲”。近来,人们改称之为“安新洲”。

(4)镜子洲。清初时镜子洲已在桂林南郊的漓江中形成,地方史志称:“净瓶山在城南十余里,山如颓云,西面襟江,波沦迴旋,中有小洲,浮起如印,又如镜,因名镜子洲。”

除此之外,清代时漓江上见之史载的还有东洲、鸬鹚洲、甘尾洲等。漓江来沙的增多除了在河道上陆续沉积形成一些沙洲之外,还反映在漓江汊河道的淤浅上。小东江,在唐宋时期还是漓江上一条河道较深的汊河,也是其时重要的水上旅游线路。南宋时,范成大游“龙隐洞、龙隐岩,皆在七星山脚,没江水中”。嘉靖时,龙隐岩下,还“水深莫测”。但是到了清代,小东江已为泥沙淤浅。光绪三十一年(1905年)五月,清人刘心原、沈赞清等六人游览龙隐洞时发现“是洞旧可通舟,近则以沙没其麓,不在水中矣”,岩前河道面貌已大为改变。

余 论

漓江河道沙洲的形成与发展是自然和人为因素共同作用的结果。漓江河床条件、河流动力与河水含沙量增大受漓江上游地区人类活动的影响,人类活动促进了漓江沙洲的发育。外来移民持续增多并逐步深入民族地区,一方面改变了漓江上游地区的人文环境,推动了“民夷杂居”局面的形成;另一方面,由于流入的主要是农业人口,其在上游山地开展的农耕活动,深刻地塑造了当地的自然环境,导致了上游山区的植被变化。

自明以降,漓江河道水下沙洲始终在不断发育,但从史料记载情况分析,清代漓江河道沙洲沉积成陆速度明显要快于明代,大小不一的沙洲分布扩展至更大范围的河道中,上至灵川县内,下至今桂林市区以南。这个变化也与上游地区人类增加,尤其是人类活动向山区扩展,从事各种垦殖活动是有密切关系的。受沙洲面积扩大以及河岸地区人地关系状况的影响,人类由岸上洲,从明至民国的数百年间也有一个逐渐发展的过程。此虽为对漓江流域的一个小尺度范围研究,还是可以在一般意义上对山地—平原人地关系互动模式有所反映。