摘要:湘西苗族基于武陵山区生态环境系统,生成了生态实践和生态理念,处理了环境保护和社会发展之间的关系。湘西苗族的水崇拜受地质、山川、气候等自然地理因素影响,在民族迁徙过程中,坚守民族传统文化根基,形成了与武陵山区相互适应的生态实践,从生计方式和祭拜行为两方面体现出平等、和谐、节制的生态理念。随着湘西苗族社会的发展,与水崇拜相关的生态理念遵循文化发展的内在机制,纵向上反映人与自然互动的全貌。作为一种应对生态问题的文化形态,湘西苗族传统生态理念应该被重新认识,发掘其当代价值,在与现代社会相互调适中实现创新,才能有利于地方生态文明建设,进而为西南少数民族地区提供借鉴。

关键词:生态实践;生态理念;水崇拜;湘西苗族

一、问题的提出

工业时代,人类滥用日益增长的技术力量导致植被锐减、水土流失、荒漠化、大气污染等生态问题不断发生,由此引发的生态危机威胁着人类自身的生存以及社会的可持续发展。基于此,生态人类学致力于研究人类与环境的关系。欧美学者形成了环境解释的不同理论传统,如环境决定论、环境可能论、生态学观点(包括文化生态学、种群生态学、系统生态学),对人与环境的认识实现了从相互对立到相互作用的发展;产生了文化生态学、文化变容、生态系统论、文化相对论、现代主义者的二分法、政治生态学等方法论。日本学者立足扎实的田野调查,从探索人类的进化发展到重视人类生活的环境,联系现代社会,着眼环境、资源、女性等问题,拓展了生态人类学的研究范围。我国生态人类学肇始于20世纪五十年代,历经七十余年的发展,基本形成了独立的学科分支。疏理国内相关研究成果,生态人类学在理论上,基本遵循西方理论路径,在中国国情中实现了理论自觉,代表性的理论有经济文化类型理论,适应模式理论,知识、变迁和权力理论等;方法上,坚持田野调查,区域从西南、西北、东北扩展到了东南、内陆地区,对象囊括了水土、森林、草原、沙地等;内容上,越来越关注国家与地方的互动,国家政策的影响,以及地方传统文化的开发;注重环境保护与社会发展的关系,带有较强的对发展的反思和对现实的人文关怀。同时,长时段研究视角和整体性分析框架已经被学界普遍接受。

由于涉及人与自然关系互动的过程,少数民族地区的自然崇拜现象是生态人类学重要的研究内容,其中从万物之本原的水生发而来的水崇拜成为关注的重点。水崇拜源自原始社会早期,受生产力和认知力的局限,人依附于自然,只能依靠生活需求培养出的直觉来选择崇拜对象,再借助幻想的力量从自身分化出对立面,并赋予其灵性和神力,使这个对立面作为一种异己的力量反过来支配自身的行为,水崇拜成为具有祈雨求丰年、祈生殖繁衍原始内涵的文化现象。随着人类社会的发展,人从自然中分离出来,把自然视为人之外的环境,并将自己放在环境中加以认知,在生态实践基础上形成生态理念。其中,水资源、水环境的认识与信仰处于水文化的核心地位,是一个民族宇宙观、世界观和价值观的重要组成部分,对一个民族水文化的最终形成及其持续发展发挥着关键的作用。较之于工业社会日益严重的生态状况,西南少数民族地区生态环境保护较好。学界对西南少数民族地区水崇拜的研究较多,整体上从侗族、傣族、彝族、佤族、壮族、藏族、土家族、哈尼族等民族的原始信仰、农耕文化、人生礼仪等角度入手,归纳出上述民族水资源利用和管理的方式,衍生出珍视资源、节约使用的生态意识。

纵观水崇拜的研究成果,关于湘西苗族的并不多,且大都包含在自然崇拜当中。笔者在田野调查中发现,湘西苗族水崇拜文化现象保存较为完整,在地理、气候等方面涵盖了较为丰富的类型,能够代表西南少数民族水崇拜的普遍性。以调查点凤凰县为例,它是少数民族聚居区,苗族人口较多且历史悠久;地貌整体上呈现出“八山一水一分田”的特点,地形从东南到西北海拔升高,依次为低山、高丘、中低山、中低山原、中山等类型;气候为亚热带季风湿润性气候,分为较暖区、中间区和西北高寒山区三种类型。在此生态环境系统下,水作为重要的生存资源,不仅成为崇拜对象,在一系列生态实践上还衍生出独特的生态理念,反映出人与自然互动的全貌。目前,湘西苗族与其他西南少数民族一样,在生态文明建设和地方社会转型的大背景之下,面临着生态保护和地方发展的双重困境,如何理性处理二者的关系,以及将产生于原始社会、形成于农耕时期、遵循文化发展内在机制的生态理念,作为一种应对生态问题的文化形态,内嵌于工业化乃至后工业化的现代社会体系,成为值得探究的问题。

二、湘西苗族水崇拜文化现象的生成

每一个民族要得以生存和发展,必须凭借自身成体系的文化,向经由特定文化加工并与特定文化相适应的人为外部环境索取生存物质,寻找精神寄托。这种人为外部环境就是该民族的生境,即生态环境系统。它在史前时期能够限制人类的认知和行为,即使现在,人类仍然无法超越其提供的生存空间。湘西苗族的生态环境系统不止局限于地质状况、气候因素等“人-地”静态方面,还应包括长时段的“人-史”动态层面,空间之纬与时间之经相互交织,整体作用于民族发展历程。湘西苗族生态环境系统为民族生态实践和生态理念的形成提供了基础。

(一)“人-地”空间形态的影响

湘西苗族的“人-地”空间形态,包括水、土壤、矿产、大气、生物、太阳能等所有资源,侧重于自然生态环境。它是湘西苗族的栖身之地,为湘西苗族的发展提供了生存空间。湘西苗族水崇拜文化现象的生成受到地域的限制。

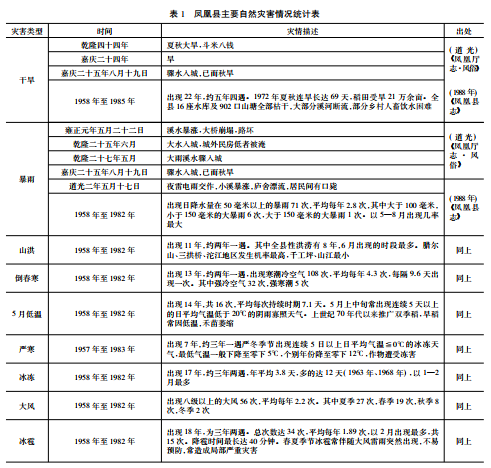

受武陵山区地理、山川、气候等生态因素的影响,湘西的自然环境呈现出干旱和洪涝并存的特点,极易出现夏涝秋旱的天气。武陵山区,地势掀斜,山岭丛聚;地质为石灰岩,多石牙峰丛、落水洞、洼地、漏斗、阴河;是典型的沟壑纵横、溶洞多样、地表渗漏严重的喀斯特地貌。气候为亚热带季风湿润型,春夏两季受夏季风控制,降水较多;而夏秋受副热带高压影响,气温高,蒸发大,极易长期出现无雨或少雨的天气。地下水以碳酸盐岩溶裂隙水为主,受大气降水影响明显。土质疏松贫瘠,且面积有限,土壤蓄水保水能力差,塘库淤积增大,对降水的蓄积利用率低,对气候调节效应性差。地方志资料也显示,湘西苗族地区少雨、多暴雨山洪现象并存。以凤凰县为例,灾害易发时间和类型如表1所示。

湘西地质结构不太紧密,有空隙洞穴,能够储存和输送水源。在构造运动和长期溶蚀作用下,石灰岩角度发生倾斜,出现褶皱、溶孔,水源受到断层和岩体的阻挡,凭借强大的静水压力,从地下的裂隙中涌出地面,形成泉眼。湘西苗族水源大都来自泉眼。泉水的变化与季节降水量、农耕使用程度密切相关。春耕时期,降水较少,农业灌溉用水较多,缺水问题出现。夏季如果降水较多,受地质、岩层、土壤等的影响,储水条件有限,极易发生洪灾;如果雨水不多,气温较高,泉水减少,水源断流,又容易造成旱灾。水量多少影响生活用水和农业灌溉,对于乡民生活和生产意义重大。

(二)“人-史”时间关系的作用

湘西苗族的“人-史”时间脉络,着眼于民族发展时间过程为介质的长时段历史。长时段理论通过时间和空间、地理与历史的统一,让现时和过去相互说明,成为社会科学在整个时间长河中共同从事观察和思考的最有用的河道。湘西苗族的水崇拜文化现象,无法脱离其社会文化环境,只有穿过苗族迁徙的历史表层,把握时代特定的感知和感觉习惯,揭示那些隐藏在下面的、影响集体存在的深层结构力量,才能看透苗族整个文明的发展趋势。

湘西苗族先民发源于黄河下游的黄海之滨,九黎部落与炎黄部落激战,向南迁徙到江淮流域;唐虞时期以三苗为主体又和尧舜禹部落抗衡,不断向西、向南迁移;战国时与南蛮集团融合形成荆楚蛮,先后受到楚国和秦国的挤压,迁入武陵山区。由此可见,湘西苗族生存空间由适于耕作的平原湖泽变为多山少田的崇山峻岭,而维系“人-地”关系的农耕为主要的生产方式并未改变。受限于武陵山生态环境,较之于土地神崇拜文化内涵从山神、社神到寨神的显著变迁,水崇拜保佑风调雨顺、农业丰收、洁净驱邪的意义相对稳定,但是其生态实践得到丰富。同时,数次迁徙使苗族饱受颠沛流离之苦,一旦有条件安定下来,水作为重要的生存资源,必然成为村寨选址的考量因素。

从水资源充沛的江淮平原到相对匮乏的武陵山区后,湘西苗族与国家大传统文化分流,在相对独立的地理空间中缓慢发展,生成了地方小传统文化。他们承袭了大量的先秦文化因子,在黄河流域、长江流域就已生成的水崇拜文化现象得到发展,以适应新的生存环境,出现了多样的生态实践,继续完善先民朴素的生态理念。尽管生存的实践方式发生了变化,但尊重自然、感恩自然、珍视资源的民族文化基因得到保留和传承,促使湘西苗族在动态演进中实现人与自然关系的平衡。

三、生态实践:生计方式与祭拜行为

人类行为造成环境变化,环境变化也会反作用于人类社会发展。湘西苗族拥有一套适应所处生态环境系统的社会文化体系,在生态实践中平衡着人与自然的关系。生态实践留存在人类有意识记载的地方志中,更弥散于集体无意识里,承载着人类对自然的认知和行为。前者通过查阅文字记录的资料即可获知,后者则需要借助人类学的田野调查,从地方志、信仰仪式、口述材料,乃至日常生活轨迹中探悉。因此,全景式展现湘西苗族的生态实践,既要追溯地方志,归纳环境变迁背后的技术驱动、制度安排和意识理念等人文因素;更要考察现状,运用田野调查描述环境与社会互动的生态实践。湘西苗族的生态实践包括世俗领域的生计方式和神圣领域的祭拜行为,至今仍在乡民日常生活中展演。

(一)世俗领域中的生计方式

生计方式依赖于乡民按照其既有的必然性展示富有民族、地域特色的生态实践。湘西苗族受“三四月间,水潦淫溢。五六之交,暑炎蒸腾”的生态环境的影响,对作为“万物之本原,诸生之宗室”的水倍加珍视。

1.生活方面

生活方面的生态实践围绕水源和水井展开,反映出湘西苗族对水的珍惜。乡民因地制宜,积极适应生存环境,合理利用水资源,自觉进行管理。

新建村寨时,稳定的水源是必须考量的指标。马鞍山苗寨有一孔泉眼,水量丰富,山江镇自来水厂成立之前,一直是乡民饮用和灌溉的水源,被称之为“挑不完”的井或“打狗冲”。每个苗寨都会选择两个或两个以上的泉眼作为寨子的水源,分布在寨子中心和边缘等不同位置,以泉眼为中心修砌水井。如遇天旱缺水,寨子的水源不足时,乡民会在水井处守水,自觉排队接水;在水源断流前就要到山上寻找新的水源。冬季海拔较高的腊尔山、禾库等乡镇,如出现结冰现象造成缺水,乡民会到地势较低的地方找水。

苗寨的水井大都用石板修砌,依据地势搭建棚顶、砌水槽、水池,顺着水流方向分出饮用和清洗两个功能区,水源充足的水井还会细分出饮用、洗菜、洗衣物的区域。乡民用水时按照约定俗成到相应位置,自觉清理青苔、落叶等杂物,保持水井及周边的整洁。

以水井为中心,还延伸出与水相关的挑水禁忌。例如,正月初一凌晨要到水井处挑春水,寓意新年财富源源不断。正月的龙日,忌讳挑水、清洗物品,否则会打扰到龙神,导致水源中断,一年干旱。

2.生产方面

生产方面的生态实践直接指导农事活动,蕴含着科学的气象知识。湘西苗族受制于山多田少的地理条件,形成了“披其榛芜,纵火焚之,然后开垦”的刀耕火种的生产方式,将农作物的丰歉寄托于天降时雨和调度用水。

民间流传的岁时占稔、天气谚语基本上都与雨水、农事相关。例如,“谚云:饭前落雨出门担柴,饭后落雨好打草鞋。又云:望雨莫望东边雨,没饭莫望郎合女。又云:十日雨连连,高山也是田。又言:六月雨龙脑髓。”《凤凰厅志》(乾隆本、道光本)、《乾州厅志》(光绪本)、《永绥厅志》(宣统本)都载有“占候”“占雷”“占云”“占虹”“占雨”“占霜”“占雪”“占河”等的民谚俗语。民国时期,石启贵在《湘西苗族实地调查报告》中专列章节,记录了51条湘西苗族的时序月占,用来记叙与农事有关的气候征兆。

水资源能够得到合理、有效的利用。受地形所限,湘西苗族的田地大都依据山势开垦,面积不大。乡民在附近寻找水源,修筑水渠引水灌溉;也会在山顶合适的地点开挖土塘,聚集山体渗水和山岭之间的冷凝水,开凿多条水槽引入田地。田地种植水稻、玉米、红薯、蔬菜等作物。水稻是湘西苗族的主食,稻田中还会养鱼,充分利用有限的水资源。玉米和红薯较为省水,种植更为广泛,除了食用,主要用来饲养家畜、家禽。

水资源管理主要体现在约定俗成的处理民间纠纷的乡规民约中。生产用水大都私人协商。如遇久旱、两家有矛盾等原因,尤其有水故意不给用,或专门把废水排到别人田地,被拒绝的人和田地遭受损失的人不服气,将事态扩大升级,双方请寨长、家族长辈或者能办事的人出面调解。历史上不同寨子之间因水资源缺乏导致纷争的情况较为常见,甚至会引起械斗,由地方有威望的长者们协调、商定后,有序用水。

(二)神圣领域里的祭拜行为

民间信仰层面的生态实践成为地方社会固有的认知理念和行为规范。湘西苗族有着“信巫鬼,重淫祀”的信仰惯习,对水的祭拜活动延续至今,留存在民间,表现出乡民对水以及水本身清洁能力的崇拜。生态实践从集体认知的角度调和人与自然的矛盾,用象征性的仪式来维护社会秩序。

一是对水井、老天爷的祭拜。水井是日常用水的保障,老天爷事关生产收成,都与水有直接关系,反映出湘西苗族对水及其灵力的重视。据当地人介绍,每逢年节,每月初一、十五,或家中有人生病、丢魂,女性长辈都会带数量不等的酒、肉、香、纸钱等祭品到泉眼处或水井旁敬拜,祈求水源不断、祛灾禳福。每到春耕时节,乡民先请阴阳先生择吉日,届时家中男性长辈或壮劳力带数量不等的香、纸、白酒和猪肉等祭品到田地里,敬奉老天爷,祈求风调雨顺。

二是对雷公、龙王等司雨神的祭拜。他们是能够兴云致雨、司水理水的神祇。湘西苗族每逢久旱,以寨为单位,集资备齐公羊、公鸡、猪肉、白酒、稻米、纸钱、香等祭品,请传统巫师巴代到苗寨周围的水沟、河边或者附近山洞祭祀雷公、龙王,祈求降雨。苗族传统巫师巴代分为巴代雄和巴代札两种,前者民族传统文化保留多,后者受汉族影响较深。一般情况下,求雨仪式由巴代札主持,凤凰县山江镇东就苗寨因巴代雄求雨更为灵验,一直请巴代雄。2013年7月21日(农历六月十四)东就苗寨的求雨仪式在川洞洞口进行。首先请神,巴代雄身着民族传统服饰,站在贡桌前,烧蜂蜡、焚香、念咒、挽诀、摇铃、执筶、上生,用苗语吟唱总经,请祖师下界协助法事,先诉说求雨缘由,再请各位司雨的龙王到场。其次敬神,将用开水褪毛、烫过的羊肉和鸡肉各部位切一小块,和米饭放在贡桌上。桌下也增添了熟食。巴代雄吟唱经文,向三位龙王上熟,请其享用祭品,并商量降雨数量和时间,以期用现有贡品求得最多的雨水。再次送神,待龙王们享用祭品之后,巴代雄吟唱经文将其送回居住的山洞。恭送祖师之后,寨民分食所有祭品,“沾龙王带来的灵气。”祭祀仪式与石启贵民国时期调查所记录的“祭雷求雨法”相类似。

三是洗屋。湘西苗族如家中不顺,会请巴代雄做洗屋法事。时间多选在农历二月、三月、四月、八月的吉日,地点在主家堂屋中央。2015年4月5日(农历二月十七)在凤凰县千工坪乡豹子洞苗寨龙姓主家举行了一场洗屋仪式,一只母鸡、七尺布、一升米、五张五色纸、十个米粑耙、五杯酒、一斤肉等祭品准备就绪,巴代雄点燃蜂蜡,唱辞,再左手拿一碗放一块银子或金子的龙水(必须从井里提取),右手拿黑色长布、牵鸡,分别在堂屋里的四根宁东(即柱子)处洗屋三遍,将坏日子、坏事情洗走。

此外,山江地名的变化也与水相关,最初称叭固,意为干旱的山洞;后修建了山江水库,就用水库名做地名。水还成为湘西苗族本土学者对民族族源的重要解释。龙文玉认为,苗族来源除了蝴蝶卵生说、青蛇胎生说和龙图腾说之外,还有螃蟹滋生说。相传螃蟹打井,井水滋生出了繁衍苗族先民的女性始祖。苗族水生型释源神话认为水是与生命密切相关的存在形式,人就源自水。

湘西苗族的生态实践根植于特定的生态环境系统中,呈现出明显的民族和地方特色。其中生产惯习更多的是有意识的历史记载,而生活状态,尤其是祭拜行为呈现出集体无意识。乡民在日常生活中,通过历史记忆、文化阐释、信仰仪式来展演生态实践,利用无形的文化方式维系地方社会生产、生活秩序,消释人与自然的紧张关系。湘西苗族依靠以生计方式和祭拜行为为主要内容的生态实践,长期保持了生态环境与地方社会关系的平衡。

四、生态理念:平等、和谐、节制

某一地域的民族在特定的生态环境系统中创造并传承的文化,折射出民族的精神特质和生态智慧。传统社会之所以能应对自然的不确定性和历史的不可预知性,不仅因为生态实践反复展演,更得益于具有明显价值取向的认知理念。湘西苗族对自然有着独特的感知与体验,在特定的思维水平和社会进程下形成的生态理念体现出内在的适用性、传统的继承性、文化的稳定性等特点。湘西苗族的生态理念是苗族对人与自然关系知识观念的表述,在民族传统文化与地方生态环境相互调适的过程中不断生产、再生产。

(一)笃信万物有灵,民胞物与

湘西苗族的生态理念以万物有灵为思想基础,源自乡民长期积累的情感体验,折射出亲近友善的自然观。他们相信人与自然万物平等,坚守泛爱众生的原则,“信奉灵魂和未来的生活,信奉主管神和附属神。”这些信念转化为日常生活中的生态实践,奠定了湘西苗族的哲学和文明的根基。

湘西苗族水崇拜以水作为信仰对象,坚信其基本形态具有清洁功能,还因其内在滋养万物的灵力,与雷神、龙王等拥有强大力量的诸神关联,主宰人世间的降雨,从而引起乡民对水的实体(如河、泉、井)以及与其关联神(如雷公、龙王、老天爷)的祭拜行为,延伸出诸多禁忌、历史记忆、释源神话。水与天、山、土地、枫树、竹子、洞穴等自然物,以及人自身,平等地存在于湘西苗族生活空间中;水也和云、虹、河、雷、霜、雪、风等拥有各自完整的生命力,共同作用于农业收成。

湘西苗族秉持民胞物与、物为同类的理念,因地制宜、因时制宜地利用有限的水资源,珍惜一切自然物,生态环境得到保护。山上田地利用山体渗水和冷凝水灌溉,只有在植被茂盛的条件下,空气湿度大,草木才能涵养水源,山体自然渗水又不会引发土质疏松,水蒸汽才会在冷凝过程中生成液态水。

湘西苗族充分肯定生态环境中自然万物的价值,并对他们亲近、关爱、感恩、尊重、敬畏,秉持仁爱万物之心,推爱及物,善待一切生命,实现了自然本身的价值,“支持人类的持续生存,支持其他生命的持续生存,从而支持自然界本身的发展和演化”。

(二)主张人与自然相互依存,和谐共生

湘西苗族的生态理念以人与自然和谐共生为核心,体现出人与自然是相互作用的整体,二者的发展是复杂的、动态的、不可分割的历史过程,遵循人类与代表自然的环境因素作为有机整体而存在,相互依存,实现人与自然和谐统一。湘西苗族的水崇拜,受地区气候、地貌、水文,以及民族迁徙、生计方式、民间信仰等因素综合影响,展示着人与自然彼此交融的互动发展,呈现出湘西苗族的整体意识。学者分析认为各环境要素是整体关联的。这样才使刀耕火种的生产方式在较为脆弱的生态环境中延续了两千多年,并一直保持着人与自然的和谐共生。据乡民回忆,除了连续一个多月滴雨未降、气温偏高,或某一时段降水量巨大这类极端的气候之外,日常生活生产用水都能通过不同区位寻找水源、利用不同类型的水源、合理管理水源等方式,在人与自然长期互动过程中积累的经验得到满足。可见,人与自然同生共存的理念已经成为湘西苗族可持续发展的潜力和动力。

对水的各种祭拜行为是湘西苗族期望实现人与自然同生共存的手段,在感情上追求终极精神关怀,从精神层面通过祭祀来达到对自然的认同,展示出民族的气质、世界观,进而达到人内心的平和。求雨仪式满足了乡民被神关照的精神需求,获得乐观、坚强生存下去的信心和勇气。乡民一面通过祭祀宣泄着收成无望的焦虑,坚信祭祀过后就会祈求到雨水,满怀希望期待着丰收。一面即使在降雨未果的情形之下,以“神仙也和人一样,总有说话不准的时候”来宽慰自己,走出困境。

(三)强调取有度用有节,永续发展

湘西苗族的生态理念以取有度用有节为实现方式,知足节制的生存理念已经潜移默化为理性自觉的资源利用方式。乡民的生计实践和信仰实践一定程度上提高了湘西生态的承载能力,目的在于促进民族的永续发展。

一方面,从万物有灵、民胞物与衍生而来的生态伦理关怀,促使湘西苗族珍惜资源、保护生态、爱护生命,遏制贪欲,形成了节制的生活方式,处理地方社会发展与生态环境保护的问题。在凤凰县田野调查中了解到,曾有投资者承诺给马鞍山村委会一笔资金来开发寨中的泉水,但遭到了乡民的普遍反对,他们坚信泉眼是祖上留下来的,象征着生存资源的永续不断。尽管现在这孔泉眼已不再是主要的水源,乡民仍会将泉眼周围打扫得干净整洁,逢年过节还会祭拜。马鞍山乡民新时期仍严格遵守“禁乱伐,护山林,异耕地,为子孙”的村规民约。这些保护水源、爱护山林耕地的集体行为,实现了人与自然的互利发展。

一方面,村寨多个水源的分布,对不同类型水资源的利用和管理,反映出湘西苗族对水资源均衡布局的观念。由水的清洁功效引申出的挑水时间、猫死家中、未出月子妇女到家、异性夫妻同床、尸体停放家中等禁忌,因用水引发的纷争按照约定俗成的乡规民约来协调,成为湘西苗族日常生活中必须严格遵守的行为规范。水崇拜把人与自然关系社会化来巩固社会认同,其实是对集体力量的承认,也是集体言行的自我约束,并在传统社会结构中由于长期的习惯得到强化,生计方式和祭拜仪式成为了表现社会规范和维护社会秩序的形式。

五、湘西苗族水崇拜对少数民族地区生态文明建设的启示

生态人类学关注的生态问题是人与自然关系出现矛盾的后果,而湘西苗族与水崇拜相关的生态实践和生态理念促使地方生态环境得到了有效的保护,也为社会可持续发展奠定了基础,践行了“绿水青山就是金山银山”的生态文明思想。这就表明,湘西苗族随着地方社会的发展,认识到人与自然是双向互动的关系。具体而言,人是自然环境中的一部分,依赖自然而生,自然为人类提供了生存空间和生活物资;人又是具有集体思想和行为的群体,以其特有的文化反作用于自然;文化是人与自然互动关系的介质。

新时代,湘西苗族从传统向现代转型,对水资源的利用和管理呈现出科学、高效的特点。乡民普遍接受教育,文化水平得到提升,采用科学的用水、管水技术。生计方式从农业生产为主转向就地或外出务工为主,农耕为辅。土地由家庭联产承包制向资源变资产发展,乡民不仅可以获得务工的就业机会,还是经营的主体,成为股东、参与分红。村集体将集体土地、林地、水域等自然资源,通过入股等方式加以盘活,种植茶树、猕猴桃、核桃树等经济作物,统一规划、种植、管理,引用现代高科技灌溉技术,提高水资源的利用率。

脱贫攻坚期间,湘西苗族基础设施得到全面改善,水资源的利用和管理方式都发生变化。以凤凰县山江镇为例,在地方政府和水利部门的支持下,山江一库、高农、千潭、猪槽坑、早岗、肉垅、山江二库等较大型的水库进行了扩容和加固,各个村寨修建了标准化蓄水池,每家每户都接通自来水,每半年进行水质检测,保障了饮用水源的稳定和安全。每个村都有水管员专门负责蓄水池和输水管道的日常维护,如定期投放消毒片、处理漏水、疏通管道等,和保洁员一起维护水源和蓄水池片区的卫生。镇区饮用水由山江水厂提供,按每吨两元收费;村寨水费由村委会组织村民民主协商制定,按常年外出、偶尔返乡、经常居住不同情况收费,每个月不超过十元,水管员收齐后上缴村集体,由集体支配使用。灌溉水渠连通各村寨主要田地,在作物需水时期,水管站分时段按区域对水库放水。如遇严重缺水,由政府部门统筹安排分时段供水,协调水源分配,对严重缺水村寨安排水车统一运水,甚至实施人工降雨缓减旱情。农作物减产的损失也有相应的保险进行补偿。可见,湘西苗族在社会转型期,生计方式发生巨变,乡民对水的生态实践里祭祀仪式大幅减少,更多的是由政府和相关部门进行宏观调控,统一调度。这样既满足了乡民生活生产用水需求,也避免了不同地区的用水纷争,水资源的利用和管理向现代化、科技化发展。

相形之下,传统的生态理念仍根深蒂固地影响着湘西苗族当下的生态实践,一方面,湘西苗族的生态理念在生态实践中完成其行动的意义,在长时段历史中找寻到了人类活动、社会发展和环境保护关系的平衡点,表明了其内在的生命力和适应力;也是民族可持续发展的内生性力量,嵌入地方文化结构并影响社会运行,表达了区域性民族的生存智慧。与水崇拜相关的生态理念已经普及到诸如植被、土壤、生物等整个生态系统中,实现各生态要素良性互动。在海拔较高的禾库、腊尔山等乡镇,良好的生态环境促使山体渗水和山岭间冷凝水形成,极大地缓减了农业灌溉水源不足的问题。这都得益于湘西苗族平等、和谐、节制的生态理念,成为当下生态文明建设要承袭的优秀民族传统文化。

另一方面,湘西苗族的生态理念遵循文化发展的内在规律,保持着与社会发展相一致的革新惯习,不断与时俱进。其不仅依靠自身发展动力革故鼎新,也积极吸收包容其他文化的精华,实现创造性转化和创新性发展。任何一个民族的生态环境系统中的时间和空间都是相互交融的,长时段的写作方式强调从古至今到未来的多重文化时空层叠整合。文化的发展是传统与现代相互协调和包容的过程,传统文化经过选择、转换、解释,被一层层地重叠、整合到现代文化结构中。在生存空间由平原变为山区后,湘西苗族因地制宜利用长期积淀的生态理念,延续生活地域变迁之前的文化根基,积极适应生存环境,结合现实情形,生发出新的文化形态,做到了传统文化的动态更新。

民胞物与、和谐共生、永续发展以万物有灵为基础,组成湘西苗族传承至今的生态理念,关注人与自然互动关系的历史变迁过程,聚焦社会关系及其处于主要地位的文化,做到从历史到当下延伸至未来的连贯过程。在未来发展过程中,湘西苗族的生态理念视域扩大到与环境及其变迁有密切联系的、直接或间接的领域,通过人连接文化,着眼社会发展。湘西苗族生态理念实现了宏大叙事到微观表述的转向,回归到人本主义的终极诉求。

放眼民族发展的长时段历史,湘西苗族在地方区域小生境与民族文化微社会里,民族生态理念在民族发展历程中实现了人与自然关系的和谐均衡,只有客观认识湘西苗族生态理念,才能发挥其时代价值,对当代生态文明建设有所裨益。湘西苗族发展要立足于现代社会体系,传统

生态理念与现代社会调适的过程也是其传承和弘扬的过程。生态文明建设与生态理念是双向互动、相互促进的关系,生态理念指导生态文明建设,生态文明建设丰富和完善生态理念。这在西南少数民族地区具有典型性,因为地区生态环境系统相似,各民族发展历程和趋势相仿,生态实践和生态理念在表现形式上略有差别,但文化根基都发源于远古时期。湘西苗族生态理念从现实层面回应了社会发展和生态保护关系的问题,契合当地社会发展和生态保护统一的需求,只有与现代社会相互调适中实现创新,重新认识并发掘其在当地的生态价值,才能有利于地方生态文明建设,为西南少数民族地区生态文明建设提供一定的借鉴。

编辑说明:文章来源于《贵州社会科学》2021年第4期。原文归作者和原单位所有。篇幅限制,注释从略。