摘要:水作为侗族的生命依托和文化源流,孕育和成就了侗族水文化多层次的内涵。侗寨、风雨桥、稻鱼鸭共生模式、水笕、水车、水井等具有侗族水文化代表性的元素符号,在构建水文化生态共同体中发挥着重要作用。以侗族“城”与“水”的关系为切入点,依托共生于侗族聚落中的水观念、水技术和水制度来探讨侗族水文化在生态文明视域下的生态实践价值,以期为生态文明视域下的生态建设提供民族地区的参考样板。

关键词:侗族;聚落;水文化;生态

一、问题的提出

生态是统一的自然系统,是相互依存、紧密联系的有机链条。生态文明建设已经纳入中国国家发展总体布局,推进水文化建设,将水安全、水资源、水生态、水环境统筹考虑作为《“十四五”水文化建设规划》中的重点项目。习近平总书记多次提到:“以水定城,以水定地,以水定人,以水定产”。所谓以水定城应从城市史、生态文明、系统科学等不同维度进行研究。赵国栋以西藏扎西乡为研究区域探讨了牧区水文化的生态和社会价值,并基于“生态—经济—社会”的全局视角审视水生态风险的化解与水文化引导。张欣、冯雪红通过梳理水文化多角度的研究主题深化了水文化的理论研究并拓宽到以生态人类学的视角研究生态文明建设大背景下的水文化。黄龙光从生态系统维系、物质生产促进、宗教精神寄托、民族文化传承与低地域社会整合几方面论述了西南少数民族水文化的社会功能,强调开发少数民族水文化生态产业的新功能。

“水是娘,肥是奶,无水儿干,无奶儿瘦”,侗族的这句古谚中足以看出水在侗族生计中扮演着重要角色。杨庭硕以传统文化保留较为完整且水的运行相对独立的黄岗村为例,分析侗族文化与水资源耦合运行的关系,为我国在合理配置水资源的问题上提供了文化对策。徐晓光指出贵州黔东南侗族民众很早就有本民族的稻作用水管理规则和“灌溉法”,侗族在生产生活中形成一套饮用水和木材水运等方面的习惯法规则。刘宗碧、唐晓梅基于农耕文明的视角从阐释侗族的生计物产、龙崇拜、鱼崇拜及文化习俗延伸到侗族水资源观的生态价值。综合相关文献,水文化的研究主要呈现两个特点:一是从研究方向看,侧重于以生态文明建设的角度将水文化与水环境生态治理、水资源优化配置相结合;二是从研究区域看,更多以民族学、社会学、历史学的视角将少数民族地区的水文化与当地特色的民族风貌、地域历史联系起来,试图从水在维系民族发展的特殊地位中总结出一套生态效益与经济效益协同的生动样板。

事实上,水资源作为刚性约束,牵涉到不同区域发展的关键环节,中国水文化总体特征除了空间地域上呈现鲜明差别外,极具跨民族间的特色异质性。水文化在少数民族传统文化活态传承中迸发着强有力的生态功能,彰显可持续发展的应用价值。研究少数民族水文化能够印证传统生态知识的学理价值,进一步挖掘民族地区水文化的独特性,推动水文化融于生态治理问题,为加快推进生态文明建设的步伐、铸牢中华民族共同体意识提供文化性政策启示。

二、侗族“城”与“水”的关系

侗族在利用和适应生态环境过程中培育出丰富多彩的民族文化,其形成与发展是侗族民众在与自然相处进程中逐步探索总结出的智慧结晶。探讨侗族水文化与生态实践价值首先要从侗族与水的直接联系出发,以“城”与“水”的关系为切入点聚焦侗族日常生活,通过逐水而居的村寨风貌、畔水而栖的建筑理念、以水为业的生计方式挖掘侗族水文化中的生态实践。

(一)逐水而居的村寨风貌

侗族族源可追溯到百越民族的“骆越”支系,秦汉时期,经迁徙到湘、桂、黔毗邻边区,沿着长江、珠江两大水系分水岭雷公山由西北向东南延伸。自唐宋以后,侗族便逐渐稳定在今湖南、广西、贵州几个省份开阔的群山河谷地带,并择依山傍水的区域聚族聚寨而居。明清时期,商品经济发展迅速,朝廷对阮水上游和清水江进行河道疏浚,水运条件得到有效改善,沅水和清水江成为北部侗族地区水上运输的黄金水道,他们对生存环境中“水”的崇敬选择和偏爱依赖成为民族文化的记忆符号和遗产基因。

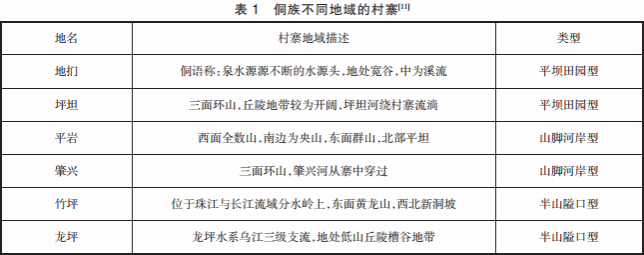

受稻作文化的影响和河谷环境的熏陶,侗族在居住时以依傍堰塘、泉井和溪流作为村寨选址的基本要点,按照侗族地区特殊的空间环境差异,侗族村寨通常分为山脚河岸型、平坝田园型、半山隘口型三种类型。侗族大歌中唱道:“村是根来寨是窝,鱼靠水来村靠坡,村离山坡要哭死,人离村寨不能活”,侗族民众以聚落共居,聚落靠村寨支撑,村寨择水依托,侗民—水—村寨的联结与互动象征着水在侗族社群结构中是生生不息的源泉。文化源于生活又高于生活,侗族为谋求生存的经济活动对所处环境资源利用的方式逐渐演化为水文化的机理,村寨与山水的契合是一种“顺应自然、利用自然、装点自然“的典型模式,这一模式亦具有生态学上的意象,逐水而居的村寨正呈现出侗族水文化的共生性。

(二)畔水而栖的建筑理念

人类居住方式一开始便与社会组织和社会生活紧密相连,氏族聚落是聚落的原初形态,聚落依托民族的特定文化逻辑被有序化配置。凯文·林奇(Kevin Lynch)认为:“决定区域的物质特征是其主题的连续性,它可能包括多种多样的组成部分,比如纹理、空间、形式、细部、标志、建筑形式、使用、功能、居民、维护程度、地形等”。

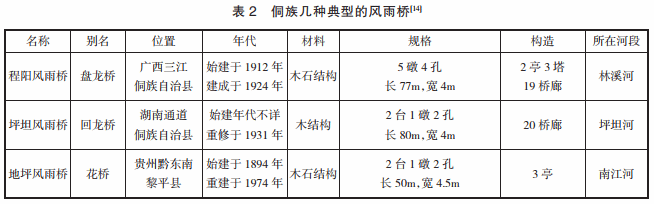

侗族逐水而居的村寨风貌影响着侗族民众畔水而栖的建筑理念,侗族大歌《赞风水》中写道:“花桥长又长,琉璃阁上安,玉珠檐下装,富丽又堂皇,百样强,水秀山又青,胜过别的山乡”,横跨在溪河之上的桥连接着侗族聚落内外,成为族内交流往来的交通要道。“有寨必有风雨桥”,作为聚落内的公共性建筑,风雨桥举族内之力共同修建,桥上塑有花鸟鱼虫、飞禽走兽图腾类的图案是风水习俗与宗教观念交融下的物化反映,集侗族民众智慧结晶产物的风雨桥成为形神俱存在侗族聚落内不可磨灭的典型建筑之一。“有桥必有亭”,作为侗族文化与鼓楼建筑艺术的结合体,初期的风雨桥只有简单的廊顶遮蔽风雨,但随着侗族技艺的锤炼,在结构上,风雨桥桥廊由单层檐顶发展为复式披檐,廊顶增加了桥亭,观赏的艺术性得到增强。除了避风躲雨,风雨桥逐渐成为侗族民众闲暇娱乐、乘凉聚会、迎宾会客的场所,桥与亭融合于一体通过水将侗族畔水而栖的建筑理念展现出来。在侗族的风水观念中,“水”有纯净、财源、吉利的寓意,在水的作用之上通过建桥拦河以阻挡财源不会外流,进一步达到“堵风水、拦村寨来消除地势之弊,补脾风水之益”。因此,风雨桥在侗族生产生活中除了具有交通纽带、休闲娱乐的功能外,更多是被赋予精神信仰上的寄托,成为侗族水文化的物化外在标志。

(三)以水为业的生计方式

“高山住瑶,半山住苗,侗家住山槽”,与中国北方大部分汉族地区的旱作农业形成鲜明对比,侗族对资源利用、生产与分配的运行机制与侗族所处的聚落形态有着密切关系。西汉史学家司马迁在《史记·货殖列传》中写道:

楚越之地,地广人稀,饭稻羹鱼,或火耕水耨,果隋赢蛤,不待贾而足,地势饶食,无饥馑之患。

可见,越人很早便有水田稻作的生计模式,百越先民稻作取食方式被侗族族辈沿袭下来,环境的特殊性以及为了满足聚落内充足食物供应生存消费的需要,侗族民众开山通渠,疏通河道,挖掘鱼塘,修建梯田,引山间溪水进行稻田灌溉。经过改造,打破聚落内河流、鱼塘、稻田三者不相容的空间界限,传统单一的稻作模式在革新后被侗族赋予浓厚的本民族特色并逐渐形成一水循环、一田多用的“稻—鱼—鸭复合经营”模式。所谓“稻—鱼—鸭”共生是指在稻田中放养鱼苗同时又放家鸭,让稻、鱼、鸭同步生长并相互依存、相互制约,经营者则在其间发挥宏观调控作用,将鱼和鸭放入稻田养殖,田中杂草、昆虫等浮游生物成为鱼和鸭的饵料,而鱼和鸭消化后的产物排到田中,被水中的微生物降解后继而变成水稻生长的绿色有机肥料,稻—鱼—鸭之间的物质能量循环已构成一个互动和谐的共生系统,同时,侗族民众在生产投入成本不变的前提下获得多重收益。在固定水域环境下,塘、田、河、沟错落有致,稻—鱼—鸭共生模式实则是侗族构建的人造湿地生态系统,每一处稻田、池塘都相当于每一片区的蓄水池,稻田与池塘的水气在阳光作用下蒸发后升空形成积雨云,蒸发—降水—渗透的循环有效调节局部气候,物质能量与信息流动的缺环得到填补,这种人与自然共生共处,相互依赖的生态观进而决定了侗族对自然资源的利用与维护必然精心、高效且适度。

三、侗族聚落记忆中的水文化

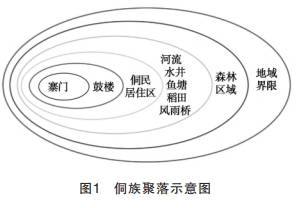

如前所述,侗族在发展过程中,存在着诸多关于水观念、水技术、水制度的习俗惯例,这些习俗惯例在侗族民众生活各方面起到非常重要的作用。通过探讨侗族“城”与“水”的关系进一步厘清水文化在侗族聚落的形成、发展与传承,侗族民众在构建自然—社会—文化系统中围绕着侗族—水—聚落这一维度持续地发挥着调适与规范作用,水这一最活跃的环境因子在侗族社会衍生出“共生性”水观念、“革新式”水技术、“软约束”水制度的系列文化符号。

(一)“共生性”的水观念

水观念映射在侗族的方方面面,将聚落、建筑、生计方式以及民族地域环境聚焦到侗族民众真实的生活世界中进行关照和讨论后,梳理侗族与水文化的发展,其共生性的水理念不外乎关于“侗族与水”“水与聚落”“侗族与聚落”三个层次的关系联结。

有的地方,每至岁首,须敬祭“水神”,首次下河或到井里汲水,要携带神香纸钱插于河坎、井边,或点火焚化,而后汲水回家。

侗族地区的民间信仰以“萨岁”崇拜为核心,“万物有灵”观念渗透到侗族的集体意识中,而水作为稻作农耕生计方式的要素,承载着侗族源远流长的文化。敬祭水神是侗族民众的必要仪式之一,每年的第一担水要对“水神”进行祭祀以表达对赐予族内井水、河水的感恩,这已经升华到“侗族与水”联系的精神层。以水为直接媒介的水井、稻田、水塘、风雨桥、凉亭、水车、水笕,或是水作为中介的杉木、森林、鼓楼、村寨等这些具有侗族特色的标志物,作为侗族聚落的基本生存资源,归属于聚落并高于聚落并以特定的形式作为载体展示着侗族的文化符号,这些资源的有序配置在侗族长期适应环境和有意识改造自然的实践中形成了水与聚落、自然与聚落、生态与聚落的和谐共生格局,成为“水与聚落”血脉传承的文化层。聚落作为侗族居住观的具体表达,族内成员的自我认同在于对聚落的归属感,而聚落归属感的最直接表达便是“侗族记忆中共识的水文化”的集体观念和“共住一条江,有事大家帮”的生活实践,相对于聚落内部的整体利益,族内成员更倾向将个人行为融入到集体行动中发挥最大价值。水是侗族的血液,架起侗族与聚落传递的纽带,将族内成员聚集在一起,同心向力,大家互帮互助实现利益最大化的同时深化水的团结精神,进而将这种共识熔炼于侗族对水的尊敬和崇拜之中,延续“侗族与聚落”的社会层。

(二)“革新式”的水技术

农田水利在农业文明发展历程中占据着重要地位,与农业农村农民的生产生活息息相关。纵观我国农田水利农具发展史,两湖地带的垸田,山地丘陵地区的陂塘,长江中下游平原的圩田以及北方干旱、半干旱气候区的井灌、坎儿井等均代表了农田水利技术的区域特色差异。侗族以山为屏,以水为魂,受山山水水大环境的影响,精耕细作的稻田文化便孕育出水笕、水车等水利工具。史书中关于水车等水利工具也有大量记载:

黔省傍溪之田,皆高于水,民间率用自然车……自然车不能旋转,则用龙骨车以济自然车之不及。现平越、都匀、安顺、思南、遵义等处,皆有用龙骨车者……黔人五月伐蛮竹,水车团团架江腹,百简自转洪涛风,晴日禾苗尽沾足。岂无桔槔与辘轳,终借人力相持扶,未如老农日饱睡,坐待粳稻收膏腴。

水笕在侗族水利工具中属使用较早的一种传统工具,侗语又称“林亚”,通常以竹子和杉木为材质,将竹子去节或木材破成两半挖空做槽,以嫁接方式架笕到有水源的地方引水灌溉。侗族逐水而居的村寨风貌与以水为业的生计方式使得侗族居住地的部分片区的稻田与江河分离,距离较远,有些河沟上会架有几十条,多则几百条水笕。“稻田在上,水源在下”的空间布局催生了侗族因地制宜通过改造传统技术制造出水车替代水笕用来引水灌溉稻田,改良后的水车又分为翻车、筒车,它们可以将地势较低的水提升到高处,在增大可灌溉面积的同时提高农业效率。稻田是侗族主要的生存资源,侗民注重开源节流,以水车正常作业为前提进行改造升级,利用溪河水的自然流动在河边架设非人工的自动水车,水车的车轮随着溪河里水的流动从竹筒往田里注水,有效实现了对水资源的涵养和保护,“革新式”的水技术也充分展现了侗族的劳动智慧。

(三)“软约束”的水制度

水井作为人们获取水源的直接媒介物,其产生和发展是侗族在逐水而居的村寨、畔水而栖的建筑与以水为业的生计共同作用下的民族产物,在侗族的生产生活中扮演着重要角色,与生活在聚落内的每一个侗族紧密关联。位于贵州省黔东南苗族侗族自治州锦屏县的华洞村有这样一段碑文:

盖闻天一生水,地六成之。是知水成于地工降于天者……况烹饯敬神尤须洁净之水,不至渎职于神。此清泉所由重也,此水井所当修也。唯此清泉发自山麓之下,非谷非巷,位置宜人。其源既深,其凉震凌云,而试之何殊橘井,始即所清一六之水也耶。第以春秋交芳,泥沱大雨,潦水横流,污泥灌入,不堪烹饪敬神……是为序。

从碑文中可以看出侗族对水有神圣、崇拜的认知,水作为侗族与井的交叉媒介,水井对于侗族来讲,其尊敬和崇拜之意无形中对侗族用水、爱水、保护水资源的行为构成硬性的软约束。“路边井水清悠悠,有人吃来有人悠,悠井的人活长寿,水井的水万年流”,在侗族地区,架桥、修水利、建水井、造鼓楼等是侗族民众自发组织的公益性集体活动,通常情况下,这些建筑完工后,旁边往往会立碑以表纪念,水井旁的功德碑在激发着侗族文化保护行为养成的同时自然也成为警醒侗族吃水、爱水、护水的物化标志物。

水与井的结合深化了人与水井的契约,在没有公法的强制约束下,侗族心中的认同感便演化成软约束的水制度,如在《侗款》中写道:

田塘用水,也要合情合理,共源的水,同路的水,公有公用,大家都得利。大丘不许少分,小丘不能多给。引水烧傍田。灌冲田,上面先浇,下面后浇。

对水的尊崇以及对水井的保护俨然已经从共识的软约束上升为备受侗族遵守的村规民约,侗族以特有的资源利用方式将族内自然资源、约束性制度和文化信仰有机融合一起,相生相克,相辅相成的联系网络正是侗族与自然和谐共生生态理念的真实写照。

四、侗族水文化的生态实践价值

侗族文化是侗族在长期聚落生产生活中培育出来的物质文明和精神文明的总和,它的产生、发展、传承与其所处的环境及民族习俗息息相关。在坚持节约资源和保护环境基本国策的保障下,生态文明建设显得越发突出重要,侗族传统文化中的生态观、宗教观、民族习俗、聚落组织机制与侗族水文化互为表里,以水为客体对象挖掘水文化的价值,对于在保护和传承少数民族文化价值的前提下发挥侗族水文化多样性功效,实现侗族水文化与生态文明建设有效耦合,发挥侗族水文化在推动生态文明建设下的多重价值实践具有时代的参考意义。

(一)侗族水文化在生态文明视域下的水问题治理

水是维持人类和生态系统的基础,在水问题的治理上坚持水文化、水安全、水资源、水生态和水环境五个维度系统统筹。侗族以“水”定“城”的运作机制体现了侗族特色的水文化,水作为侗族传统文化传承与发展进程中的民族符号,俨然已经成为侗族民众生命长河里不可或缺的元素。以民族学的视角审视侗族“城”与“水”互为包含与被包含的内里:“城”离开了“水”便失去了血液,“水”没有“城”作为载体就如同剥离了骨骼。从史书记载、地方志到碑文雕刻再具化到侗族的日常生活,能够看出爱水护水惜水已烙在侗族民众的意识里,而侗族的这种潜意识又会伴随能动性行为将治水机制微妙地融入到侗族的生产生活中。

在共生性水观念的影响下,整个侗族聚落形成一个半闭环式的原生态系统圈,逐水而居的水环境下,稻—鱼—鸭复合经营模式打破了现代农药化肥过量使用所造成的水污染;大面积的森林植被覆盖性率以及水塘稻田的合理布局能在发挥水生态晴雨表功能的同时扩大水资源储养能力。从《侗款》和相关碑文中可以明显看出,在没有硬性铭文法律规定、没有明确规则制约的水制度软约束下,侗族没有打破人与自然和谐、人与水动态平衡的局面,而是能够在这个生态系统内实现资源的有序配置。这种无形的意识形态更像是当下在应对突出的水问题时所制定的有形措施。目前,源于地方政府创新的“河长制”已在全国形成扩散效应,作为解决区域和流域水问题的新路子在当地政府一河一策的执行模式下很大程度地保证了交易成本的最小化,制度的创新加快了处理水问题治理上的步伐,但制度上的硬约束并不能够从根本上解决水问题治理,参与水事务、治理水问题并不是指定的某一群体、特定的某一区域来执行,需要的是生态文明视域下全社会共同参与的全民行动、全民治理,这正顺应了侗族水文化中侗族与水共生共享、侗族与生态系统融于一体的传统水问题治理理念。

(二)侗族水文化在生态文明视域下的生物多样性保护

气候变化与生物多样性保护作为两大环境治理难题,两者在科学机理上存在着一定关联。主要分布于我国西南地区丘陵与高原过渡地带的侗族聚落,通过长期实践所确立起来的依靠“稻—鱼—鸭”共生和“林—粮”间作的生计系统实现了侗族与所处生态系统的和谐共存,这种和谐共存关系是侗族在特殊的环境下发挥区域生态调节局部气候及保护生物多样性共同作用的结果。从侗族“城”与“水”的关系到侗族聚落水文化的现实内涵,以“水”作为载体的聚落运行机制实现了人与自然的双向效益互动。

稻—鱼—鸭复合经营模式下,侗族作为稳定稻田生态系统的直接调节人和制约者,看似是在简单经营稻、鱼、鸭三者之间的关系配置,实则在生物之间的行为互动中已经形成多条物质能量循环链。侗族通过人工手段改建的稻田、鱼塘相当于是系统内的沼泽湿地,湿地又被视作是陆地与湖泊河流的过渡带并发挥着天然生物基因库的功能。同样,“林—粮”间作的发展模式为侗族地区的森林资源做足储备,以繁茂的森林作为屏障,整个侗族聚落如同一座天然森林氧吧,成为许多珍稀植物、动物栖息和繁衍的最佳选择地。长期以来,从事农业生产的害虫防治是影响生物多样性保护中较为重要的环节,侗族以水为业的生计方式诠释了在没有农药化肥干预的前提下系统内生物个体各自形成的食物链网络能够实现相互兼容共存的有机状态,而在现代农业生产系统中,无论是北方的旱田还是南方的稻田,化肥农药的投入虽然直接增加了农业产值,但从生态可持续发展视角来看,短期收益的背后却是土壤的肥力下降与板结、河流的污染及周围生态环境的破坏,进而导致生物多样性减少。生物多样性是人类社会赖以生存和发展的基础之一,融于侗族水文化生物多样性的保护实践只是生态文明建设的一个缩影,在大杂居、小聚居且多民族分布的中国,将各民族传统文化融入生物多样性的保护中,植根于本民族的传统文化与生物多样性的保护和利用结合在一起更有助于构建绿色发展的生态体系,践行共谋全球生态文明建设的共赢全球观。

(三)侗族水文化在生态文明视域下的民族文化生态社区发展

生态社区是以生态学基本原理为指导,以人与自然为核心,以现代生态技术为手段,集自然、和谐、健康、舒适于一体的人类居住环境,民族文化生态社区是以核心村寨为中心,是具有共同的民族文化认知和社会关系的多层次、多元化的社会共同体[28]。侗族文化在长期的发展进程中,人与环境相互作用、人与自然和谐共生的理念成为侗族民众的共识并作用到聚落的日常生活中,“城”与“水”的关系作为侗族与侗族文化传承和发扬水文化精神内涵的深刻表达显得尤为重要。

基于侗族—水—聚落这一维度,侗族与村寨的联结与互动将生态社区的基本框架建立起来:住所—逐水而居的村寨、食物—以水为业的生计方式、游憩—畔水而栖的建筑。水作为关键纽带把侗族聚落的利益关系连在一起,水观念刻画在侗族民众的潜意识里,水制度作为规范侗民行为的软约束,革新式的水技术是侗族农业遗产资源独具匠心的文化输出。在这样一个利益联结的环境里,深化了侗族水文化的生态价值,强化了侗族民众的文化认同,聚落与侗族处于相互制约却又相互受益的状态,也正是这一相互制衡的关系才使得侗族与自然的和谐共生。但较为现实的问题是,民族文化生态社区的发展不是单个民族的一花独放,随着城市化进程的加快,跨民族文化的排斥与包容以及生态资源的开发与利用成为阻碍民族文化生态社区发展的不可控因素,民族文化生态社区的开发模式逐渐由初始的传统文化输出变为商业利益性的被同化,在此开发过程中,生态平衡被打破,传统的民族业态与开发后的面貌出现不协调,衍生出环境污染、生物多样性减少、生态衰退等一系列问题。而侗族水文化是将侗族—水—聚落看作是一个可持续发展的整体,同样,民族生态文化社区的发展也要将其利益联结的人和物统筹考虑到同一个有机整体中,从而得到“1+1>2”的效应,实现民族文化生态社区的繁荣发展。

五、结语

文化是社会历史沉淀的产物,水是我们人类的刚性之需,侗族水文化发源于侗族与自然生态和谐相处的共生系统中,凝练于侗族长期实践的生产生活中。通过从侗族逐水而居的村寨风貌、畔水而栖的建筑理念、以水为业的生计方式三个层次分析侗族“城”与“水”的关系,可以发现侗族以水定城却又以城化水,城与水相互交融;以侗族共生性的水观念、革新式的水技术和软约束的水制度进行研究,可以看出“水”作为重要的能量物质,植根于侗族却又独立于侗族,在侗族文化的传承与发展中与侗族相互制约。或许侗族文化中某些传统元素已不再适用于人们的现代生活,但在加快推进生态文明建设步伐的今天,侗族水文化与生态实践在关于水问题治理、生物多样性保护以及民族文化生态社区发展几个方面依旧具有可实践的价值。诚然,水文化作为少数民族文化——侗族文化中的一个典型代表,发源于博大精深的中华民族文化,在构建中华民族大家庭、中华民族共同体的新理念下,如何深入挖掘传统文化,发挥传统文化的应用价值依旧任重道远。